エアプランツに興味があっても、普通の植物と全然違うので「育てられるか心配」と思ってしまいますよね。

筆者自身、全くの素人状態からエアプランツを20個ほど育ててきました。

そのうち7個ほどはダメになりましたが、他の13個は4~5年ほど生存しており、今も生き続けています。

最初こそ苦戦して、枯らしてしまう事もありましたが、特有のクセさえ覚えてしまえば育てるのは簡単だと思います。

こちらの記事では、室内で気長に育てる方法をご紹介していますので、よろしかったらご覧ください。

エアプランツの育成は少々クセがある

おしゃれな雰囲気のお店で売っていたりする、オシャレなイメージのエアプランツ。根っこが無くても育つユニークな植物です。土がないので部屋が汚れないメリットもあり、筆者も大好きな植物の一つです。

ただ、育て方には少しクセがあります。コツをつかむ前や、環境が整っていないと、簡単にダメになったりしてしまう事も。

こちらの記事ではエアプランツを上手に育てるコツをお教えいたします!

「空気中の水分で育つ」説は微妙

エアプランツは

緑っぽい種類と

白っぽい種類があり、

それぞれ「緑葉種」「銀葉種」といいます。

緑葉種はジャングル出身で、

銀葉種は砂漠エリア出身です。

体の表面についている粉砂糖をまぶしたような物を「トリコーム」といい、根っこの代わりにトリコームを使って水分を吸収します。

緑葉種はジメっとしたジャングルの湿気から体の表面についた水分を吸収していて、銀葉種は砂漠の昼(40℃)と夜(0℃)の温度差から出る夜露を体の表面から吸収しているといわれています。

どちらも特殊な環境を生かして空気中の水分を摂取しています。日本の環境で普通に育てても空気中の水分を吸収してくれはしませんので、霧吹きでしっかりお水を上げましょう。

基本は霧吹きで水やり

エアプランツの水やりは基本的に霧吹きで行います。

エアプランツ本体に対して霧吹きでしっかり水をかけます。

ビショビショになるくらいたっぷり水を掛けたら、しっかり振って水を切り、逆さまにして乾燥させます。

エアプランツは「蒸れ」に大変弱いので、葉の中に水が残ったままになると、そこから腐ってしまいます。

「しっかり水を切る」「逆さまにして水が残らないように乾燥させる」をきっちり行いましょう。

水やりの頻度は週1~2回くらい

植物の水やりにおいては、「週〇日やればOK」といった機械的な水やりは失敗のもとだと思っています。

・日当たりや気温、風の有無

・植物のサイズや健康度

など様々な環境によって正しい水やり頻度が変わるからです。

とはいえ、おおよその目安というのもありまして、室内で育てる場合は「週に1~2回くらい」の水やりでいいのではないかと思います。

エアプランツは水が足りなくなると下の葉っぱの端から少しずつ枯れてきます。下の葉は古い葉で、上に行くほど新しい葉っぱです。古い葉っぱの端が枯れたからといっても、特に生育に問題はありません。

こちらの画像は諸所の事情で放置気味になり、水やりが追い付いていないエアプランツの様子です。

このくらい派手に枯れてしまっても、特に問題なく生存しています。しかし見た目がイマイチよくありませんね。

日頃から細かく様子を見て、少しずつ下の葉っぱの端が枯れてきたら水やりを行うようにすれば、写真のようにひどく枯れることなく良い状態を保てます。

こうして一つ一つのコンディションを見ながらの水やりすると、徐々にペースがつかめてきます。長い付き合いになってくると、適正な水やり頻度が自然と見つかってきますよ!

頻繁な水やりは失敗する可能性あり

エアプランツを買った当初は気分が高まってしまい、ついつい構ってしまうケースもあると思います。おしゃれな霧吹きも沢山使いたくなるものです。

ですが、高頻度の水やりには注意が必要!エアプランツは多肉植物に近い性質で、葉っぱの中に水をため込んでいます。

多少水が切れてしまっても、葉の中の水で生きられるので「水切れ=枯れ」というほどシビアではありません。(葉の半分以上が枯れつくすまで放置した場合は別です)

水が切れてくると、下の方の古い葉っぱが枯れてきますし、重量も軽くなってきます。

逆に、下の古い葉っぱが枯れてこない状態だったり、重さがずっしりある状態なら、本体に水を十分ため込んでいる状態です。

水が満ち足りた状態でさらに水を上げると、逆にエアプランツを弱らせてしまいます。

これは実体験ですが、水を上げるたびにシャキっとなるのが楽しくて、ついつい水を上げすぎた時期がありました。

ある時から水をあげてもシャキッとせず、しんなりした状態になり…そのまま回復することなく枯れてしまったという、悲しいエピソードもあります。

水やりをした結果、逆にしんなりするようであれば水のあげすぎを疑って、しばらく水を上げずに様子を見てみましょう。

水に漬け込むのは多少リスクあり

ソーキングといって、水を張ったバケツやタッパの中に3~6時間ほど漬け込んで給水させる方法もあります。

主な水やりは霧吹きで、補助的にソーキングを行うのが普通です。霧吹きでしっかり水をあげられているならソーキングは必要ないかもしれません。

ちなみに筆者はソーキングだけで育てています。

筆者は腱鞘炎持ちなので、20個近いエアプランツに頻繁に水やりをするのは苦行でした。週に1回程度のソーキングに変更して5年近く生き続けているので、この方法でも悪いわけではないようです。

ただし、一歩間違えるとエアプランツが窒息してそのままお亡くなりになる危険性も伴う方法でもあります。

霧吹きでの水やりに慣れてきて、もう少し水をまとめて与えたいと感じたときにまずは1~2時間程度の短時間でチャレンジして、徐々に時間を長くしてみると良いと思います。

ソーキングで育てる方法に興味があれば、こちらの記事もご覧ください。

とにかく通気性が大事

エアプランツの大敵は「蒸れ」です。水やりの失敗よりも、おそらく蒸れ死ぬケースのほうが多いのではと思っています。

おしゃれなガラスの入れ物や木皿などの上に置くと雰囲気良く飾ることができますが、蒸れ死ぬ危険性が高く、あまりお勧めはしません。

人が頻繁に移動するとか、そよ風が窓から入ってくるとか、サーキュレーターが回っているとか、「風が動く」環境であれば置き場所はそこまで気にしなくても大丈夫です。

その一方で、空気が動かない環境で通気性の悪い器に飾ってしまうと、そのまま蒸れ死ぬ危険性が高まります。

筆者は最初、エアプランツを木皿やガラスコップの上に置いていました。通気性を意識して扇風機を1日中回していたのですが、風が当たりにくい場所にあったエアプランツは腐ってダメになってしまいました。

室内のエアプランツにとって危険な季節は「夏」

エアプランツにとって危険な季節はズバリ「夏」!

湿度が高くなる夏前後は日本に住むエアプランツにとって危険な季節です。

秋~冬に購入した筆者のエアプランツは春ごろまでの半年間は全員無事だったのですが、初夏ごろからポツポツとダメになっていきました。

サーキュレーターを導入したり、置き場所を変えたりして蒸れ対策をいろいろ行いましたが、なかなかうまくいかず…。

とある方法を見つけて、ようやく夏場でも安定して育てる事ができるようになりました。

おすすめは「ワイヤーバスケット」

筆者のおすすめは「目が粗いカゴ」です。ワイヤーバスケットなど、雰囲気が良いうえに通気性にも優れているので、エアプランツが腐らない良好な環境を簡単に作れます。

サーキュレーターや扇風機がなく無風の状態で、梅雨のような湿度が高く蒸れやすい室内でも、ワイヤーバスケットの上に置いた我が家のエアプランツは何年も生きています。

皆さまの家の環境にもよりますが、もしエアプランツが蒸れでダメになっているなら、ワイヤーバスケットをぜひ試してみてください。

窓からの明るさは必要

エアプランツは植物なので、日光も必要になります。

銀葉種の場合、体表面のトリコームが日光を防ぐので直射日光に対してある程度強く、緑葉種の場合、トリコームが少ないので、直射日光には弱いです。

銀葉種と緑葉種はどちらもそれなりに明るい環境が必要です。窓際近くで育てるのが良いと思います。時間帯によっては直射日光が差し込む場合は、レースなどで軽く日差しを遮ってあげると良く育つと思います。

部屋の奥など、日の光が差し込まない所ではどうしても光不足になりがちです。室内の明かりでは太陽の光の明るさに及びませんので、葉っぱが細くヒョロヒョロに伸びてしまう可能性あり。

強くがっしりとした形に育てたい場合は、できるだけ窓際で育てることをお勧めします。

エアプランツの根っこはどうするのがベスト?

エアプランツを育てていると根っこが出てきたりします。

普通の植物の根っこと違い、エアプランツの根は着生する(木の枝などにくっ付く)ための根っこです。

なので、切ってしまっても問題はないのですが筆者はそのままにしています。なぜなら、エアプランツを乾燥させるのに便利だからです。

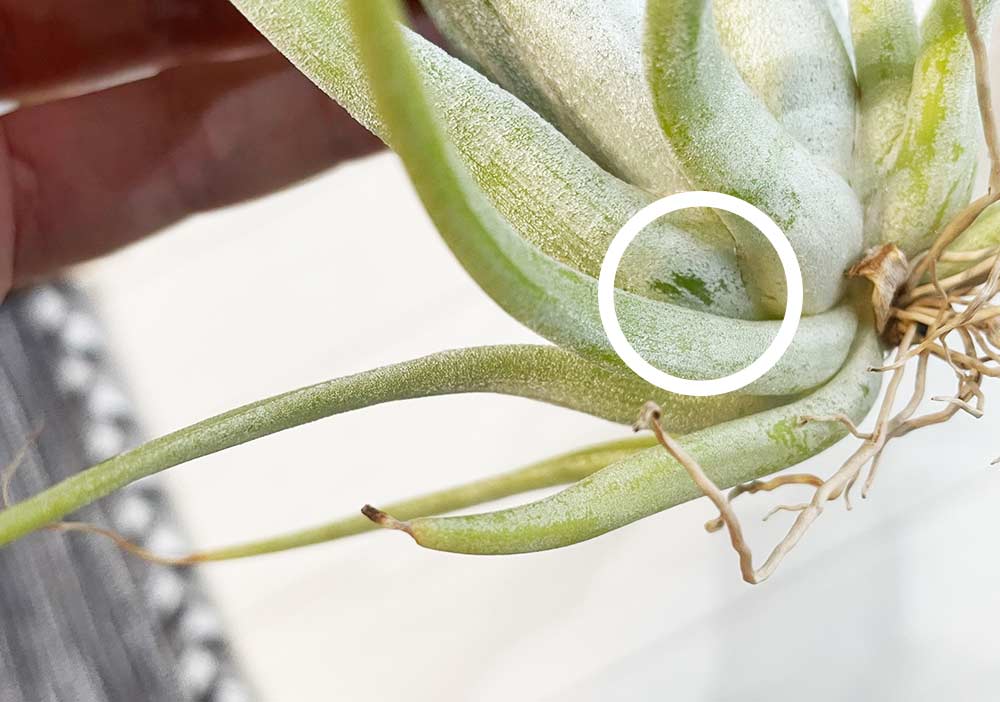

エアプランツの水切りや乾かすときに本体を持つと、表面のトリコームがはがれてしまったりします。

トリコームはそれほど簡単に剝がれませんが、固いものにこすれると削れます。そして一度剥がれると筆者の環境では再生しませんでした。

トリコームが多少剥がれても育成に問題は無いのですが、単に「見た目が良いままでいて欲しい」という理由から、トリコームを大事にしています。

なので本体を触らずに水切りや乾燥させるときに根っこを持つと便利です。根っこはとても固くて頑丈なので、そうそう切れることはありません。

また、本来の使い方である「着生」させる方法もあります。コルクや流木などの上に置いておくと、根っこが絡みつきますので、インテリア映えする姿になります。

ただ、こうなるとソーキングしづらくなるので、筆者は着生させていません。

コメント